aus New York Times, 7. 12. 2010

Tracing the Spark of Creative Problem-Solving

The puzzles look easy, and mostly they are. Given three words — “trip,” “house” and “goal,” for example — find a fourth that will complete a compound word with each. A minute or so of mental trolling (housekeeper, goalkeeper, trip?) is all it usually takes.

Related

The payoff of tackling a mental exercise: leaps of understanding that seem to come out of the blue, without the incremental drudgery of analysis.

But who wants to troll?

Let lightning strike. Let the clues suddenly coalesce in the brain — “field!” — as they do so often for young children solving a riddle. As they must have done, for that matter, in the minds of those early humans who outfoxed nature well before the advent of deduction, abstraction or SAT prep courses. Puzzle-solving is such an ancient, universal practice, scholars say, precisely because it depends on creative insight, on the primitive spark that ignited the first campfires.

And now, modern neuroscientists are beginning to tap its source.

In a just completed study, researchers at Northwestern University found that people were more likely to solve word puzzles with sudden insight when they were amused, having just seen a short comedy routine.

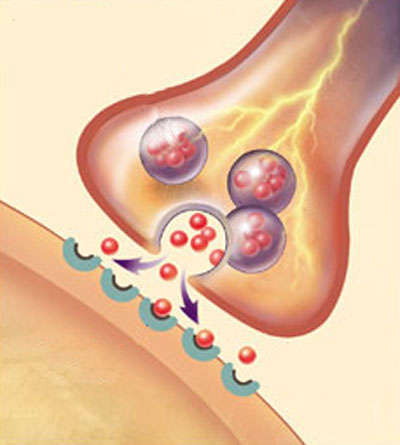

“What we think is happening,” said Mark Beeman, a neuroscientist who conducted the study with Karuna Subramaniam, a graduate student, “is that the humor, this positive mood, is lowering the brain’s threshold for detecting weaker or more remote connections” to solve puzzles.

This and other recent research suggest that the appeal of puzzles goes far deeper than the dopamine-reward rush of finding a solution. The very idea of doing a crossword or a Sudoku puzzle typically shifts the brain into an open, playful state that is itself a pleasing escape, captivating to people as different as Bill Clinton, a puzzle addict, and the famous amnesiac Henry Molaison, or H.M., whose damaged brain craved crosswords.

And that escape is all the more tantalizing for being incomplete. Unlike the cryptic social and professional mazes of real life, puzzles are reassuringly soluble; but like any serious problem, they require more than mere intellect to crack.

“It’s imagination, it’s inference, it’s guessing; and much of it is happening subconsciously,” said Marcel Danesi, a professor of anthropology at the University of Toronto and the author of “The Puzzle Instinct: The Meaning of Puzzles in Human Life.”

“It’s all about you, using your own mind, without any method or schema, to restore order from chaos,” Dr. Danesi said. “And once you have, you can sit back and say, ‘Hey, the rest of my life may be a disaster, but at least I have a solution.’ ”

For almost a century scientists have used puzzles to study what they call insight thinking, the leaps of understanding that seem to come out of the blue, without the incremental drudgery of analysis.

In one classic experiment, the German psychologist Karl Duncker presented people with a candle, a box of thumbtacks and the assignment of attaching the candle to a wall. About a quarter of the subjects in some studies thought to tack the box to the wall as a support — some immediately, and others after a few failed efforts to tack wax to drywall.

The creative leap may well be informed by subconscious cues. In another well-known experiment, psychologists challenged people to tie together two cords; the cords hung from the ceiling of a large room, too far apart to be grabbed at the same time.

A small percentage of people solved it without any help, by tying something like a pair of pliers to one cord and swinging it like a pendulum so that it could be caught while they held the other cord. In some experiments researchers gave hints to those who were stumped — for instance, by bumping into one of the strings so that it swung. Many of those who then solved the problem said they had no recollection of the hint, though it very likely registered subconsciously.

All along, researchers debated the definitions of insight and analysis, and some have doubted that the two are any more than sides of the same coin. Yet in an authoritative review of the research, the psychologists Jonathan W. Schooler and Joseph Melcher concluded that the abilities most strongly correlated with insight problem-solving “were not significantly correlated” with solving analytical problems.

Either way, creative problem-solving usually requires both analysis and sudden out-of-the-box insight.

“You really end up toggling between the two, but I think that they are truly different brain states,” said Adam Anderson, a psychologist at the University of Toronto.

At least, that is what brain-imaging studies are beginning to show. At first, such studies did little more than confirm that the process was happening as expected: brain areas that register reward spiked in activity when people came up with a solution, for instance..

Yet the “Aha!” moment of seeing a solution is only one step along a pathway. In a series of recent studies, Dr. Beeman at Northwestern and John Kounios, a psychologist at Drexel University, have imaged people’s brains as they prepare to tackle a puzzle but before they’ve seen it. Those whose brains show a particular signature of preparatory activity, one that is strongly correlated with positive moods, turn out to be more likely to solve the puzzles with sudden insight than with trial and error (the clues can be solved either way).

This signature includes strong activation in a brain area called the anterior cingulate cortex. Previous research has found that cells in this area are active when people widen or narrow their attention — say, when they filter out distractions to concentrate on a difficult task, like listening for a voice in a noisy room. In this case of insight puzzle-solving, the brain seems to widen its attention, in effect making itself more open to distraction, to weaker connections..

“At this point we have strong circumstantial evidence that this resting state predicts how you solve problems later on,” Dr. Kounios said, “and that it may in fact vary by individual.”

The punch line is that a good joke can move the brain toward just this kind of state. In their humor study, Dr. Beeman and Dr. Subramaniam had college students solve word-association puzzles after watching a short video of a stand-up routine by Robin Williams. The students solved more of the puzzles over all, and significantly more by sudden insight, compared with when they’d seen a scary or boring video beforehand.

This diffuse brain state is not only an intellectual one, open to looser connections between words and concepts. In a study published last year, researchers at the University of Toronto found that the visual areas in people in positive moods picked up more background detail, even when they were instructed to block out distracting information during a computer task.

The findings fit with dozens of experiments linking positive moods to better creative problem-solving. “The implication is that positive mood engages this broad, diffuse attentional state that is both perceptual and visual,” said Dr. Anderson. “You’re not only thinking more broadly, you’re literally seeing more. The two systems are working in parallel.”

The idea that a distracted brain can be a more insightful one is still a work in progress. So, for that matter, is the notion that puzzle-solving helps the brain in any way to navigate the labyrinth of soured relationships, uncertain career options or hard choices that so often define the world outside.

But at the very least, acing the Saturday crossword or some mind-bending Sudoku suggests that some of the tools for the job are intact. And as any puzzle-head can attest, that buoyant, open state of mind isn’t a bad one to try on for size once in a while. Whether you’re working a puzzle or not.

Veröffentlicht in Hirnforschung, Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, Mentalitäten, Metaphilosophie

Schlagwörter: raten, Reiz

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.